歯周病菌「嫌気性菌」ってどんな菌?

こんにちは。明石市朝霧町にある歯医者、みのりの歯科です。

歯肉から血が出る、口臭が気になる、歯がグラグラするなどの症状の背景には歯周病菌と呼ばれる細菌が関わっています。その中でも大きな原因となっているのが嫌気性菌です。

普段あまり耳にしない言葉かもしれませんが、歯周病を理解する上では欠かせない存在です。今回は、歯周病の仕組みと嫌気性菌の特徴、そして予防のためにできることをご紹介します。

【目次】

1|歯周病のメカニズム

1-1|炎症性の疾患(感染性の疾患)である

1-2|表面から奥へと進んでいく

1-3|支えている骨が溶ける

2|嫌気性菌って?

2-1|空気がある環境を嫌う菌

2-2|いくつか種類がある

2-3|お口の中から菌をゼロにすることはできない

3|歯周病予防をしよう

3-1|ご自宅でのケア

3-2|歯科医院でのケア

【まとめ】

1|歯周病のメカニズム

1-1|炎症性の疾患(感染性の疾患)である

歯周病とは、歯と歯肉の境目に細菌がたまり、炎症を起こす病気です。プラークには多くの細菌が棲みついており、その中には歯肉に炎症を引き起こす菌が含まれています。炎症が続くと歯肉が赤く腫れ、出血しやすくなります。つまり歯周病は細菌による感染症であり、虫歯と同じように細菌が原因となる病気です。

1-2|表面から奥へと進んでいく

歯周病の初期段階では、歯と歯肉の境目に歯肉炎が起こります。さらに進行すると歯と歯肉の間に歯周ポケットと呼ばれるすき間ができます。このポケットは深くなるほど空気が届きにくくなり、嫌気性菌にとって活動しやすい環境になります。そうして炎症は歯肉の奥深くへと広がっていくのです。

1-3|支えている骨が溶ける

炎症が長引くと、歯を支えている歯槽骨が徐々に破壊されていきます。これが歯周病の怖い点で、骨が失われると歯がグラグラし、最終的には抜けてしまうこともあります。痛みが出にくいため気づかないまま進行することも多く、日本人が歯を失う最大の原因となっています。

2|嫌気性菌って?

2-1|空気がある環境を嫌う菌

嫌気性菌とは、酸素を苦手とする細菌の総称です。空気が多い環境では生きにくいため、歯周ポケットのように空気が届かない場所で増殖します。歯周病が進むとポケットが深くなり、酸素がほとんど届かない環境ができるため、嫌気性菌が活発に活動するようになります。

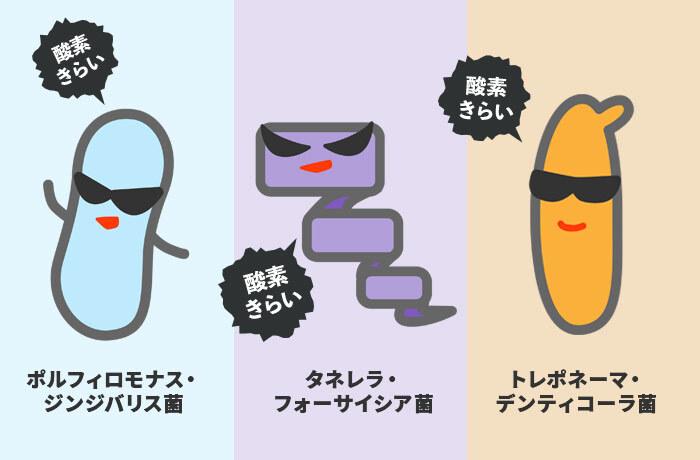

2-2|いくつか種類がある

歯周病に関わる嫌気性菌にはいくつか種類があります。たとえば「ポルフィロモナス・ジンジバリス」「トレポネーマ・デンティコーラ」「タネレラ・フォーサイシア」などが代表的です。これらは重度の歯周病と深い関係があるとされています。毒素を産生して歯肉の組織を破壊したり、免疫反応をかく乱する作用があるため、歯周病を悪化させやすいです。

2-3|お口の中から菌をゼロにすることはできない

お口の中には常に数百種類もの細菌が存在しており、嫌気性菌を含めて完全にゼロにすることはできません。大切なのは菌の数を減らし、バランスを整えることです。プラークがたまると嫌気性菌が増え、歯周病が進行します。逆に毎日の歯磨きや定期的なプロのケアでプラークを除去すれば、菌の活動を抑えることができます。

3|歯周病予防をしよう

3-1|ご自宅でのケア

歯周病予防の基本は毎日の歯磨きです。歯と歯肉の境目を意識して、丁寧にブラッシングすることが大切です。また、歯ブラシだけでは落としにくい歯と歯の間の汚れには、デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると効果的です。生活習慣も大きく影響するため、バランスの良い食事や十分な睡眠、禁煙なども予防につながります。

3-2|歯科医院でのケア

ご自宅でのケアだけでは歯周ポケットの奥にあるプラークや歯石を完全に取り除くことはできません。歯科医院では専用の器具を使って歯石やバイオフィルムを除去します。これにより嫌気性菌の住みかを減らすことができます。また、歯肉の状態に合わせてクリーニングの間隔を調整したり、歯周病が進行している場合は外科的な歯周治療も行います。定期的な通院によって、歯周病の再発や悪化を防ぐことが可能です。

【まとめ】

歯周病は細菌による炎症性の病気であり、その中でも嫌気性菌が大きな役割を果たしています。嫌気性菌は酸素を嫌うため、歯周ポケットの奥へ進んで繁殖しやすく、歯周病を悪化させる原因となります。完全に除去することはできませんが、毎日のセルフケアと歯科医院でのプロフェッショナルケアを組み合わせることで、菌の数をコントロールし、歯周病を防ぐことができます。明石市の「みのりの歯科」は歯周病予防に力を入れていますので、気になる方は是非ご相談ください。